|

|

发表于 2016-7-31 04:28:12

|

显示全部楼层

发表于 2016-7-31 04:28:12

|

显示全部楼层

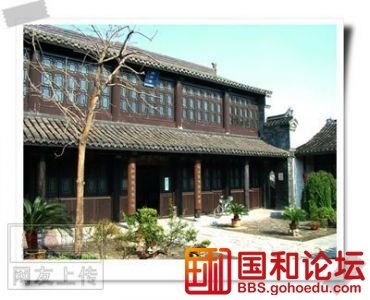

近期被建设部和国家文物局批准为全国历史文化名镇的黄桥,历史辉煌。镇中保存着一处被誉为江北第一祠的文物古迹———何氏宗祠。她在漫漫的岁月河流中,曾努力维持着黄桥地区何氏家族的封建制度,也曾历经过人世间的几多演变和沧桑。

何氏宗祠位于黄桥珠巷街124号,始建于明,改建在清初,现存房屋36间,占地面积1250平方米。这座祠堂不仅规模宏大,而且保存也相当完好,其中作为主体建筑的祠堂大厅,气势恢弘,古朴庄严,苏北地区极为罕见,弥足珍贵。

何氏宗祠,坐北朝南。大门两边的磨砖垛头上饰大块砖雕,上面雕刻灵芝、笔锭、珊瑚、犀角、元宝、古钱等吉祥图案。虽说只有一间大门,但是采用了我国古代建筑中较为显贵的将军门式样,在檐桁之下的额枋上装有4枚门簪。又在门旁设左右对称俗称为“门档户对”式门框,使大门空间加宽加大,气势非凡。门下是高高的门槛,两边各雕狮子盘球花纹的圆形大抱鼓石,漆黑的大门上装兽头形铜质门环,更营造出一派森严氛围。大门的金桁下置 “何氏宗祠”金字匾额,下立6扇屏门,平时人们只能从东西两侧的小门进出,遇有重大事宜,中间的屏门才能全部打开,站在门前向祠堂里望去,让人感到神秘莫测。

过大门堂是一个狭小的天井,紧靠着的则是高耸的仪门。仪门门框下各有1只长方形石鼓墩。门楼上全用磨砖砌筑,其间用糯米和石灰浆粘接,几乎看不到灰缝。门檐下从下往上,十多层精细的磨砖逐渐向外挑出40厘米,中间加饰弧形、半圆形、方形磨砖构件,层次丰富,简洁明快,其磨刨之精、做工之细,令人赞叹不已。

进仪门向内,空间豁然开朗,宽敞的天井对面,便是古意盎然的大厅。

大厅屋面平缓,呈现出下凹的弧形,流畅而柔美。脊两头安龙形脊饰,仰天的龙首,象征着建筑等级的高贵。

大厅面阔3间,南立面檐柱与步柱间的卷棚(又称轩)结构,使祠堂的空间扩大。卷棚的梁架上安荷叶墩和弯形椽。两只硕大的荷叶墩雕刻成一正一反的荷叶,既承受着上面的重量,又增加了美观效果。檐柱柱头上安方形大斗,斗上承梁,梁下的丁头栱上装雕花雀替。大厅的格扇安装在步柱与步柱之间,格扇前形成一条通长的走马廊檐,廊东墙上嵌立一方石碑,碑额上二龙戏珠雕刻仍清晰可见、西墙上也嵌立有一方石碑,碑上有清楚的清嘉庆时修建祠堂的纪年,祠堂的经历被何氏先人刻在了石头之上。

进入大厅抬头仰望,特别粗壮的梁架结构,给人们以极强烈的震撼,特别是中间的两根大梁,大到难以形容,就像巨人展开的双臂轻轻地托着整座房屋。大梁上架起一根较短的小梁,上下之间不用童柱,而采用一朵斗栱来作支撑。小梁正中安元宝形和瓜楞构件承载脊桁,两侧安透雕抱梁云和山雾云花板。当心(中)间的檐柱与步柱呈抹角方形,颇具地方特色,选用的木料是高档的楠木。柱、梁、桁的形状及相互结合的榫卯,还有柱下的复盆式石础和梁上的雕刻构件,全都是房屋初建时地道的明代原物和标准的明代做法。更为难得一见的是,在包括梁、枋、桁、柱头、斗栱及雕刻装饰等所有梁架构件上,全用彩绘装饰。巨型的房屋梁架和残留的彩绘图案,充分显示了黄桥何氏当年的社会地位与雄踞一方的经济实力。据说这座大厅是何棐任御史时所建。何棐是明弘治十五(1502)年进士。清顺治七年,黄桥何氏族人共商在“原系太仆公居第”创改黄桥何氏宗祠。如此算来,该建筑已有近500年历史。历经五百年的风霜雨雪,度过五百个酷暑严冬,这座古老的建筑仍然精神抖擞呈现在世人面前。看着这五百年前兴建的古老而略显破旧的民族建筑,中国古建筑特有的魅力,传统的中国建筑文化,让人感叹,折服!何氏宗祠既是宗族文化的优秀遗产,也是建筑文化的中华瑰宝。

明清时代,泰兴黄桥何氏便出了4名进士、10名举人、30名贡生、300名秀才,且官场中人多狷介、正直、廉洁之士。这就一个家族、一个古镇来说,是十分罕见的。现如今,何氏家族更是人才辈出,无论做官、治学、经商、务农皆为人所称道。至于修桥、铺路、赈灾诸多义举莫不踊跃争先。

近年来,在黄桥镇领导和何氏后裔的关心与努力下,在一批热心于地方文化建设老同志的支持下,何氏宗祠进行了保持原状式的维修,并简单进行了陈列布置。大厅上悬挂“豸绣流芳”金字匾,厅堂正中一间,陈设红木太师椅和茶几。西间放有一座明代插屏和光绪17年的金砖。插屏的底座是红木的,雕刻着鹿鹤嬉松图,正反面相同,极似扬州的双面绣。插屏的一面是穿衣镜,另一面阴十二个“醉”字和“宜”字,隶篆结合,形态各异,气韵生动,由于还刻有明壬戌(1662)年,因而具有一定的艺术和文物价值。金砖本是御窑厂为北京皇宫铺地生产的,而烧制多余的金砖,就被人们买回去成了练习书法绝妙佳品。东间壁上悬挂的四幅瓷画珍品,是景德镇画瓷名家“珠山八友”中四友的佳作,人物闲静的神态、游鱼动态的逼真、山水幽雅远近层次的分明,没有高深的绘画造诣,是不能达此境界的。

从大厅向后,再经过一座大院,便来到一幢二层小楼,这里的建筑是上世纪末重建的,《人民日报》前总编邵华泽先生挥笔题词“江北第一祠”匾悬挂正中。二楼是供奉何氏历代祖先木主的地方,楼下是何氏族人原祭祖的场所,而今被辟作何氏宗祠展览馆展厅。展厅陈列有清宰相刘墉(即刘罗锅)书法竹刻抱柱一副,唐代经幢残石一截,宋八角莲花石一块,康熙朝匾额4块,还有清光绪版《何氏家乘》以及何氏族人珍藏的清代书籍若干本。最引人注目的是,何氏七世祖何济于明代正统年间制定的贯穿着封建时代儒家正统思想的《家范条件十则》,距今已600年左右。

过去,何氏宗祠每年春秋举行祭祖大典,仪式极为隆重壮观。

1940年黄桥战役时,何氏宗祠成了支前委员会办公地,大量的烧饼从四面八方源源不断送来,一曲《黄桥烧饼歌》从这里唱响,1982年此处被列为江苏省文物保护单位。

1166950448422.jpg

|

|

|手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛

( 京ICP备12043779号-9 )

|手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛

( 京ICP备12043779号-9 )