|

|

发表于 2016-7-23 20:28:41

|

显示全部楼层

发表于 2016-7-23 20:28:41

|

显示全部楼层

第四节 南北朝建筑特征之分析

南北朝建筑已具备后世建筑所有之各型,兹择要叙述如下:

石 窟 敦煌石室平面多方形,室之本身除窟口之木廊外,无建筑式样之镌凿,盖因敦煌石质不宜于雕刻也。云冈,天龙山,响堂山,均富于建筑趣味,龙门则稍逊。前三者皆于窟室前凿为前廊;廊有两柱,天龙、响堂并将柱额斗拱忠实雕成,模仿当时木构形状,窟内壁面,则云冈、龙门皆满布龛像,不留空隙,呈现杂乱无章之状,不若天龙、响堂之素净。由建筑图案观点着眼,齐代诸窟之作者似较魏窟作者之建筑意识为强也。

殿 关于魏齐木构殿宇之唯一资料为云冈诸窟之浮雕(第11 图)及北齐石柱上之小殿(第17 图)。殿均以柱构成,云冈浮雕且有斗拱,石柱小殿则仅在柱上施斗。殿屋顶四注。殿宇其它各部当于下文分别论之。

塔 塔本为瘗佛骨之所,梵语曰“?堵坡”(Stupa),义译为坟,冢,灵庙。其在印度大多为半圆球形冢,而上立刹者。及其传至中国,于汉末三国时代,“上累金盘,下为重楼”,殆即以印度之?堵坡置于中国原有之重楼之上,遂产生南北朝所最通常之木塔。今国内虽已无此实例,然日本奈良法隆寺五重塔,云冈塔洞中之塔柱(第11 图)及壁上浮雕及敦煌壁画中所见皆此类也。云冈窟壁及天龙山浮雕所见尚有单层塔,塔身一面设龛或辟门者,其实物即神通寺四门塔,为后世多数墓塔之始型。嵩山嵩岳寺塔之出现,颇突如其来,其肇源颇耐人寻味,然后世单层多檐塔,实以此塔为始型。塔之平面,自魏以至唐开元天宝之交,除此塔及佛光寺塔外,均为方形;然此塔之十二角亦孤例也。佛光寺塔亦为国内孤例,或可谓为多层之始型也。

至于此时期建筑各部细节,则分论如下:

阶 基 现存南北朝建筑实物中,神通寺塔与佛光塔均无阶基,嵩岳寺塔之阶基是否原物颇可疑,故关于此问题,仅能求之间接资料中,云冈窟壁浮雕塔殿均有阶基。其塔基或平素,或叠涩作须弥座。佛迹图所示殿门有方平阶基,上有栏干,正面中央为踏步。定兴义慈惠石柱上小殿之下,亦承以方素之阶基。其宽度较逊于檐出,与后世通常作法相同。

柱及础 北魏及北齐石窟柱多八角形,柱身均收分,上小下大,而无卷杀。当心间之平柱,以坐兽或覆莲为础,两侧柱则用覆盆。柱头之上施栌斗以承阑额及斗拱。柱身并础及栌斗之高,约及柱下径之五倍及至七倍,较汉崖墓中柱为清秀。尚有呈现显著之西方影响之柱数种:窟外室外廊柱,下作高座,叠涩如须弥座,座上四角出忍冬草,向上承包柱脚,草中间置飞仙,柱头作大斗形,柱身列多数小龛,每龛雕一小佛像。又有印度式柱,柱脚以忍冬或莲瓣包饰四角,柱头或施斗,如须弥座形,或饰以覆莲,柱身中段束以仰覆莲花。云冈佛龛柱更有以两卷耳为柱头之例,无疑为希腊爱奥尼克柱式之东来者(第11 图)。

嵩岳寺塔,柱础作覆盆,柱头饰以垂莲,显然印度风。柱身上下同大,高约合径七倍余,佛光寺塔圆柱,束以莲瓣三道,亦印度风也。

定兴北齐石柱小殿之柱,则为梭柱;有显著之卷杀,柱径最大处,约在柱高三分之一处,此点以下,柱身微收小,以上亦渐渐收小,约至柱高一半之处,柱径复与底径等,愈上则收分愈甚。此式实物国内已少见,日本奈良法隆寺中门柱则用此法,其年代则后此约三十余年。

门窗及佛龛 云冈窟室之门皆方首,比例肥矮近方形。立颊及额均雕以卷草团花纹。窟壁浮雕所示之门,亦方首,门饰则不清晰。响堂山齐石窟门,方首圆角,门上正中微尖起,盖近方形之火焰形也;门亦周饰以卷草。天龙山齐石窟门,乃作圆券形,券面作火焰形尖拱。券口饰以拱背两头龙,龙头当券脚分位,立于门两侧之八角柱上。门券之内,另刻作方首门额及立颊状。河南渑池鸿庆寺窟壁所刻城门,则为五边券形门首。石窟壁上有开窗者,多作近似圆券形,外或饰以火焰或卷草。佛光寺塔及魏碑所刻屋宇,则有直棂窗。

壁龛有方形圆券形及五边券形三种。圆券形多作火焰或宝珠形券面,五边券形者,券面刻为若干梯形格,格内饰以飞仙。券下或垂幔帐,或璎珞为饰(第12 图)。

平坐及栏干 六朝遗物不见自昊斗拱之平坐,但在多层檐之建筑中,下层之檐内,即为上层之平坐,云冈塔洞内塔柱所见即其例也。浮雕殿宇阶基有施勾栏者,刻作直棂。云冈窟壁尚刻有以■字棂构成之钩片勾栏,为六朝唐宋勾栏之最通常样式。亦见于日本法隆寺塔者也。

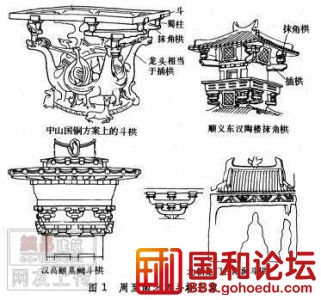

斗 拱 魏齐斗拱,就各石窟外廊所见,柱头铺作多为一斗三升;较之汉崖墓石阙所见,拱心小块已演进为齐心斗。龙门古阳洞北壁佛殿形小龛,作小殿三间,其斗拱则柱头用泥道单拱承素方,单杪华拱出跳;至角且出角华拱,后世所谓转角铺作,此其最古一例也。补间铺作则有人字形铺作之出现,为汉代所未见。斗拱与柱之关系,则在柱头栌斗上施额,额上施铺作,在柱上遂有栌斗两层相叠之现象,为唐宋以后所不见。至于斗拱之细节,则斗底之下,有薄板一片之表示,谓之皿板,云冈北魏拱头圆和不见分瓣;龙门拱头以四十五度斜切;天龙山

1122522253075.jpg

|

|

|手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛

( 京ICP备12043779号-9 )

|手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛

( 京ICP备12043779号-9 )