2 场地危险地段的若干说明

(1)滑坡、崩塌、泥石流

地震时由于山体斜坡的失稳,往往易于产生滑坡、崩塌、泥石流、岩石散落等现象,从而造成人员伤亡和建筑物损坏。

(2)地裂缝和发震断裂的错位

地震时的地裂缝现象通常可分为构造性和非构造性两种。构造性多出现在强震时宏观震中附近,并伴有错位现象。非构造性地裂多发生在河谷地区、河漫滩、低级阶地前缘地带、故河道河岸部分等地,一般易产生与河岸平行的地裂缝,土体则常常沿这些地裂缝向河心呈阶梯形下滑。

断裂对工程影响的评价,长期以来不同学科之间存在着不同看法。经过近些年地震区考察及不断地交流和研究,认为需要考虑断裂影响的主要是指发震断裂地震时与地下断裂构造直接相关的地表地裂位错带,也就是有些学者称之为地震时老断裂重新错动后直通地表的地裂位错带。建在这类位错带上的建筑破坏是不易用工程措施加以解决的,因此规范中划为危险地段应予避开。至于与发震断裂间接相关的受应力场控制所产生的地裂(如分支及次生地裂),根据唐山地震时中震区地裂的实际探查及地面建筑破坏调查结果(唐山强震区工程地质研究,1981,中国建筑科学研究院),认为此类地裂带,对经过正规设计建造的工业与民用建筑影响不大,地裂缝遇到此类建筑不是中断就是绕其分布,仅对埋藏很浅的排污渠道及农村民房有一定影响,而且可以通过工程措施加以解决,并不是所有地裂均需考虑避开。

首先从地震规模的角度看,蒋薄研究员的统计资料表明:中国内地地震断错形变―震级概率分布,可以明显地看出当M=6.5级时有95%的断裂不会出现地表地震断错形变,仅有个别地震才有可能出现。1989年编制中华人民共和国国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021―94)时,也曾对13个国家的历史地震资料做了统计分析,从分析结果可以明显地看出仅在8度或8度以上时才会出现地表地裂。新中国地震烈度表面地表现象一栏的描述中明确提出:当地震烈度8度或8度以上时地表才会出现明显的裂缝。因此,根据大量地震实例综合分析结果确定,在地震烈度为8度及8度以上时才需考虑地表位错对工程建筑影响是较为适宜的。

其次从活动断裂时间在建筑工程中如何考虑上看:经过不断交流协商,工程中的发震断裂主要为可能产生M≥5级以上的地震断裂这种看法取得了一致,岩土工程勘察规范也给出明确定义,但对活动断裂来讲有一个什么时间活动过,工程上才需考虑的问题。经过不断深入研究交流看法,在活动断裂时间下限方面已取得了一致意见:即对一般工业与民用建筑只考虑1.0万年(全新世)以来活动过的断裂,在此地质期以前活动过的断裂可不予考虑,对于核电,水电等工程则考虑10万年以来(晚更新世)活动过的断裂,晚更新世以前活动过的断裂亦不予考虑。另外从隐伏发震断裂的评价方面看在基岩以上覆盖土层多厚?是什么土层?地面建筑就可不考虑下部断裂的错动影响。根据我国近年来地震宏观地表地裂考察,各学者看法不够一致。有人认为30m厚土层就可以不考虑对地面建筑影响,有些学者认为是50m,还有人提出用基岩位错量大小来衡量,如:土层厚度是基岩位错量的25~30倍以上就可以不考虑等等。这一问题,新修编的建筑抗震设计规范修订过程曾专门进行大型离心机模拟断层错动下不同厚度和土性的位错量试验,结果最大断层错距为1.0~3.0m和4.0~4.5m时,上覆盖层破裂最大深度为20m和30m。考虑到3倍左右的安全系数,建议8度和9度时上覆盖层安全厚度界限考虑分别为60m和90m。

基于上述认识和工程经验,建筑抗震设计规范在发震断裂评价和处理增加以下要求:

(1)对符合下列规定之一的情况,可忽略发震断裂错动对地面建筑的影响:

1)抗震设防烈度小于8度;

2)非全新世活动断裂;

3)抗震设防烈度为8度和9度时,前第四纪基岩隐伏断裂的土层覆盖厚度分别大于 60m、90m。

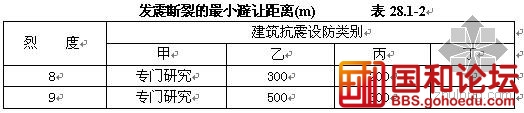

(2)对不符合本条l款规定的情况,应避开主断裂带,其避让距离不宜小于表28.1-2中对发震断裂最小避让距离的规定。

请教划属对抗震有利不利危险或一般地段的说明-13010.jpg

|  |手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛

( 京ICP备12043779号-9 )

|手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛

( 京ICP备12043779号-9 )