前段时间,微信朋友圈里普大喜奔地转发着《住房城乡建设部关于促进设计事务所发展有关事项的通知》(建市[2016]261号),2017年3月1日就要实施了。结合不久前的已在浦东试点的建筑师负责制,似乎设计师的春天就要到了。

我详细比对了之前的版本——《》(建市[2007]86号),最关键的差别在于新版本附件:《建筑工程设计事务所资质标准》中第二—(一)—1—(2)中“合伙人中至少有1名 具有良好职业道德的”,旧版规定是3名 ;还有第二—(一)—2—(2)中“合伙人至少有2名 具有良好职业道德的”,旧版要求是3名。

事务所的准入门槛降低了。同时,建设部还细心呵护,规定“招标人不得以不合理的条件限制或排斥建筑工程设计事务所参与资质许可范围内各类建筑工程设计投标”。需要呵护正说明其弱小。事实上,解放后事务所资质放开二十几年了,始终处于边缘化的位置,至今难成气候。连已成名的都感慨:事务所接真难啊。主流的是清一色的国有设计院,按甲、乙、丙、丁分级。改制和新成立的民营设计院次之。设计院的形式是解放后从苏联引进的(解放前清一色事务所),符合当时工农业生产力低下,需要集中力量干大事的经济现状,体现了效率优先的原则。

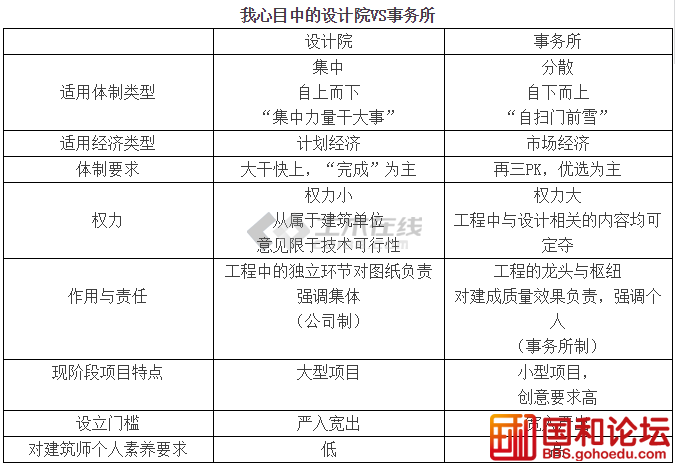

设计院与事务所的差别见下表:

国和论坛-【建筑热点】新政策下,事务所这个野百合会有春-1840.png

推行事务所的意义在于强调建筑师个人的作用,发挥其主观能动性,“榨干”他的idea,淡化设计院体制中官本位影子。所以,事务所和建筑师负责制更契合。因此这两项改革前后脚出现了。

设计院制向事务所制的转变属于市场经济变革的一部分,自然是和整体改革的步调(摸石头过河)相一致,属于渐进式改革。其难点首先还在社会思维惯性,移风易俗殊为不易。原来的体制是完整坚实的。建设方牵头,设计、、多方协作,其制度、流程、部门均已固化。若非从上而下地打破重组,再出台新的制度、流程直至细节的规范,仅凭一纸公文难有切实成效,更多的是利好。其次,人才培养机制未相应配套,缺乏全面性人才。还有法制的滞后,责、权、利有待厘清。

中国许多领域(物联网、电商、军工等)已全球领先了,在最传统的建筑设计方面却停留在苏联模式,与整个经济格局很不协调,改是必然的。之前十年房地产大跃进,萝卜快了不洗泥,现在到“换档期”了,改进的步伐应该会加快了吧?第一步应该是建筑师们先多干活、多担责任,然后才是加权力、加设计费,再然后才是其他的配套。现在的双轨制还会保持很长一段时间。但不管怎么说,事务所这个野百合的春天快来了吧。

本文作者:潘大叔转自:大有建筑

|手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛

( 京ICP备12043779号-9 )

|手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛

( 京ICP备12043779号-9 )